R.E.A.D(Reading Education Assistance Dogs)プログラムとは、一言で簡単に言うなら、子どもが動物(主に犬)を相手に本を読み聞かせること。そこには子どもたちにとって楽しい体験となるばかりでなく、実は、もっと深い意味もあるのです。国内の公立図書館としては初めてこのプラグラムを取り入れた三鷹市立図書館で、その様子を拝見してきました。

2016年、国内の公立図書館としては初となるR.E.A.Dプログラムを取り入れた事業の実施。2017年には同図書館の年間事業として『わん!だふる読書体験』を開催。取材時には、その第5回目を迎えた。

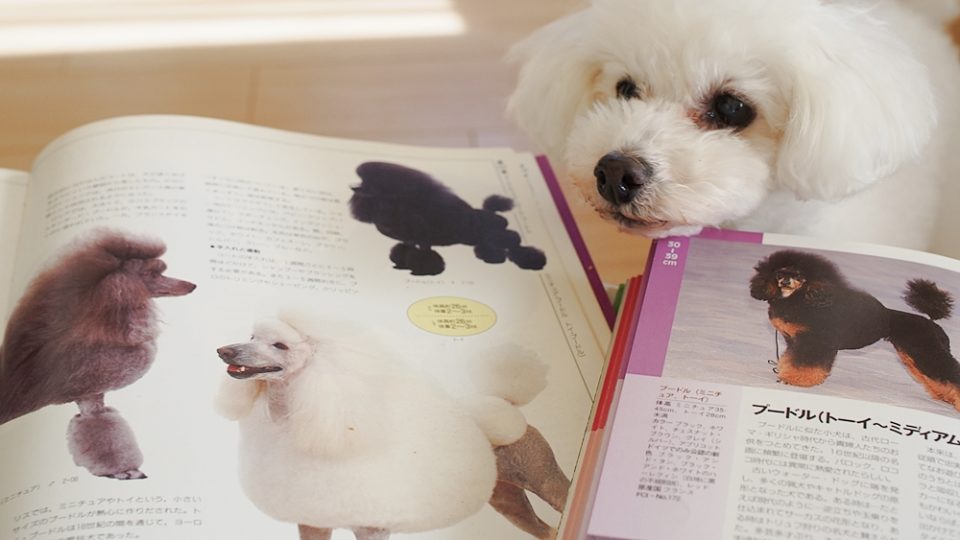

公益社団法人日本動物病院協会(JAHA):人と動物のふれあい(CAPP)活動メンバーの皆さん

老人ホームや病院などを訪問するCAPP(Companion Animal Partnership Program)活動歴は約30年。R.E.A.Dプログラムに関しては2016年にテスト版を行い、2017年からは本格始動。

ジャーナリスト:大塚敦子さん

紛争地帯での取材を経て、現在では苦しみをもちながらも生きる人々や、それを助ける動物たちなどのテーマを追って活動。10年ほど前から、本場アメリカでR.E.A.Dプログラムの取材を続けてきた。

本への興味を引き出すだけではないR.E.A.Dプログラムの意義

1999年、アメリカのユタ州で、セラピードッグ団体Inter Mountain Therapy Animalsにより始められたR.E.A.Dプログラムは、今やヨーロッパやカナダ、南アフリカ、オーストラリアなど多くの国で取り入れられ、ことアメリカにおいては図書館や書店、学校などで一般的に行われているといいます。

なぜ、それほど浸透しているのでしょうか?

このプログラムには、犬に本を読むというユニークな読書スタイルを楽しみながら、子供たちの読む意欲や読書力の向上を図り、もっと本に興味をもってもらおうという目的があります。しかし、それだけではなく、自分に自信を得る、動物愛護精神を培うなど、メンタル面での成長も期待できるのです。

たとえば、犬は、「よく読めたね」といった“評価”をしません。つまり、自分をそのまま受け止めてもらえる。そのことによって、たとえ読書が苦手な子であっても、自分を肯定でき、自信につながるというわけです。

そうした深い意味合いをもつプログラムだからこそ、多くの国で導入されているのでしょう。それをぜひ国内にもと考えるのは自然なことです。

ちょうど三鷹市の図書館協議会委員でもあった大塚さんから、「やってみませんか?」と提案を受けた田中館長は、このプログラムに興味を抱き、市側の応援体制も得て、JAHAによるCAPP活動チームの全面的協力のもと、2016年8月に第1回目を開催するに至りました。その後、2017年には三鷹市立図書館の年間事業となり、これまでのべ120名の子どもたち(3歳~12歳)が参加しています。

『わん!だふる読書体験』第1部 – 犬とのふれあい方を知ろう!

同図書館でのR.E.A.Dプログラムは『わん!だふる読書体験』と題し、犬との『ふれあい教室』と、犬への『読み聞かせ体験』の2つがあり、両方を合わせて1セットとなります。初めての場合は、先に『ふれあい教室』に参加することが条件で、その後に『読み聞かせ体験』に参加可能となります。

まずは、『ふれあい教室』の様子からご紹介しましょう。

犬とふれあうには、やはり犬のことや接し方を知らなければなりません。それを知っていれば、犬と子どもが互いに“好き”になれるチャンスはたくさん作れることでしょう。

そのための子どもたちへの約束事は、

1.突然犬を触らないこと

2.犬のそばで大声を出さないこと

3.犬の前で走らないこと

その上で、子どもたちに初めて会う犬との接し方を教えていきます。

しかし、触れる犬ばかりとは限りません。「買い物中の飼い主を待っている時」「ごはんを食べている時」「車の中で飼い主を待っている時」など、犬に触らないほうがいい場合のことも併せて教えます。

最後にはお待ちかねのふれあいタイム。

こちらは幼児グループ。どの子も犬に興味津々。

こちらは幼児グループ。どの子も犬に興味津々。

ある子どもは、「普段はあまり本を読まないけれど、犬に本を読むのはとても楽しみ」と話してくれました。本を読む意欲もさることながら、読むことが“楽しい”と感じられることが何よりなのではないでしょうか。

まるで憧れのものを見るかような子供たちの表情。

まるで憧れのものを見るかような子供たちの表情。

実は、R.E.A.Dプログラムにおいて、このような『ふれあい教室』が設けられているのは日本独自のものだそうです。裏を返せば、子どもたちに犬とのつき合い方を適切に教えられるだけの社会的環境が日本ではまだ不十分だということ。それを『ふれあい教室』という形で補うことによって、『読み聞かせ体験』への意欲や楽しみを倍増させ、読書体験をより意義あるものにしています。

『わん!だふる読書体験』第2部 – 犬に本を読んでみよう!

さて、日をおいて犬への『読み聞かせ体験』には、8名(うち1名病欠)の子どもたちが参加しました(1クールで同体験3回×8名=計24名)。この日までにどんな本を読むか、どう読むかを考え、何度も練習を重ねてきた子どもたちは、その過程で本を読み切るという達成感も得られているはずです。

最初こそ緊張した様子を見せる子もいたものの、しだいにみな読むことに集中し、犬との空間に馴染んでいきます。ハンドラーの存在が子どもにとってプレッシャーになるのでは?と思うかもしれませんが、サポートに徹している限り、そのようなことはなく、むしろ慣れてくると子どものほうから積極的に話しかけるシーンも見られました。

一人20分の読書タイムが終了すると、どの子も「ありがとうございました」としっかり言えることには感心します。親御さんのしつけもあるのでしょうが、こうした体験を通じて、人としての社会的スキルを養うことにもつながるでしょう。

受付が始まると、1~2日で予約が埋まってしまうという人気のこの読書体験は、参加した子どもたちからは、「楽しかった!」「次もまた来たい」という声が、また親御さんからは、「子どもが生き生きと楽しんでいる様子に自分も癒されるほど幸せな時間だった」という声が聞かれ、次年度の開催に期待が寄せられています。

もちろん、ただただ犬を撫でたい子も。

もちろん、ただただ犬を撫でたい子も。

その期待に応えられるよう、田中館長はじめスタッフの皆さんは、毎回きめ細やかなミーティングを重ね、よりよいスタイルを目指して試行錯誤を続けています。

関連サイト:

◆三鷹市立図書館

◆公益社団法人 日本動物病院協会(JAHA)