人同様、犬も高齢化が進む中、シニア犬と暮らしている人、または愛犬が高齢になった時のことが気になるという人も多いことでしょう。シニアペットの健康に気を配る期間は、最短でもおよそ4年と言われます。そうした時代にあって、先日、シニアペットの健康をテーマしたプレスセミナーがありましたので、そのレポートをお送りします。飼い主さんが自宅でできる愛犬へのエクササイズのやり方も動画で見ることができるので、ぜひご活用ください。

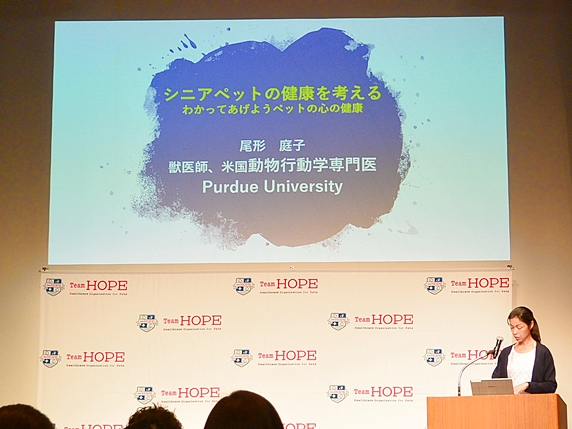

セミナーを主催したのは、ペットの予防医療、そのための健康診断に重きをおき、ペットに優しい社会の実現を目指して啓発活動などを行う一般社団法人Team HOPE。すでに参加動物病院は約3,000件になっています。

セミナーの前半は、「シニアペットの健康を考える~わかってあげようペットの心の健康~」と題した尾形庭子先生(パデュー大学獣医行動診療科 准教授)の講演で、後半は上條圭司先生(ゼファー動物病院院長、Team HOPE副代表)と長坂佳世先生(D&C Physical Therapy院長)による『ふれあいエクササイズ』のレクチャーとなります。

「もう高齢だから…」と諦めていない?

犬も高齢になると腫瘍や心疾患、腎疾患、肝疾患、関節炎、認知症などがよく見られるようになり、猫では腫瘍や腎疾患、心疾患、糖尿病、甲状腺疾患などが多いと言われます。

2017年にヨーロッパで行われたある調査では、飼い主さん自身は自分の愛犬や愛猫が健康であると思っているものの、その愛犬愛猫たち(それぞれシニア期にあたる100頭ずつ)を検査してみると、体に異常をもつケースが多数あったそうです。

犬では皮膚の腫瘤や血圧異常、体重の異常、血液検査での異常、心雑音、重度の歯石など。猫では口内炎や体重の異常、顎下リンパ節の腫脹、血液検査での異常、FIV検査陽性などです。

この結果は、飼い主さんが愛犬や愛猫の変化に気づいていないということの他に、「年だから仕方ない」という諦めもどこかにあるのかもしれません。

「高齢だから薬を与えることも不安だという飼い主さんも多いですが、獣医療も進歩し、現在は、シニアペットに適した薬や与え方もあります」(尾形先生)

「高齢だから薬を与えることも不安だという飼い主さんも多いですが、獣医療も進歩し、現在は、シニアペットに適した薬や与え方もあります」(尾形先生)しかし、そのままであると当の犬や猫にとっては痛みや体の問題が軽減・解消されないままなので、痛みやストレスに対して敏感なシニアなだけに、それ自体がストレスの原因になっているかもしれず、彼らのQOLも下げてしまうことにつながります。

つまり、症状や痛みを軽減させることの重要性を見過ごしている、QOLの改善がストレス軽減にもなることに気づいていない飼い主さんが目立つことを尾形先生は指摘します。

認知症(認知機能不全症候群/CDS)は治療が必要な疾患

そうした様々な疾患がある中で、認知症は飼い主さんが気づきやすい疾患の一つでしょう。これまでの研究では、その発生率が14歳以上の犬で41%という数字が見られます。しかし、その割合にしては動物病院で認知症の診断を受けるケースは少ないようです。

認知症は加齢による自然の症状ではなく、治療が必要な疾患であり、適切なアドバイスが受けられ、QOLの改善ができるよう、もっと上手に動物病院を利用して欲しいと尾形先生はおっしゃいます。

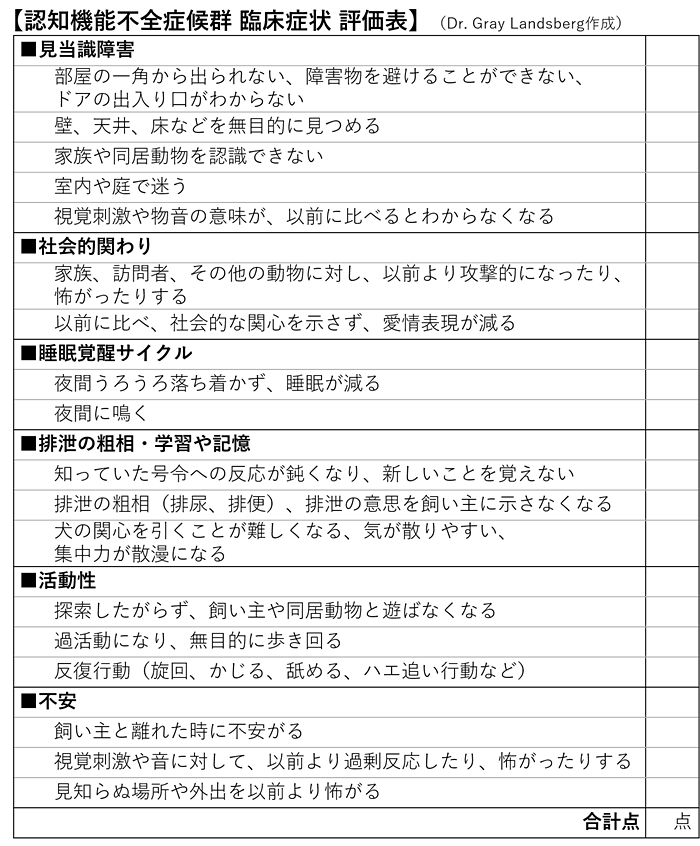

認知症については、症状を評価するための以下のようなリストもあります。

「まったくない」=0、「軽度」=1、「中程度」=2、「重度」=3を右枠に記入。合計点で、「4~15=軽度」、「16~33=中程度」、「34~45=重度」と認知症の程度を判断することができます。

シニアペットの行動の裏に隠れる問題に早めに気づいてあげよう

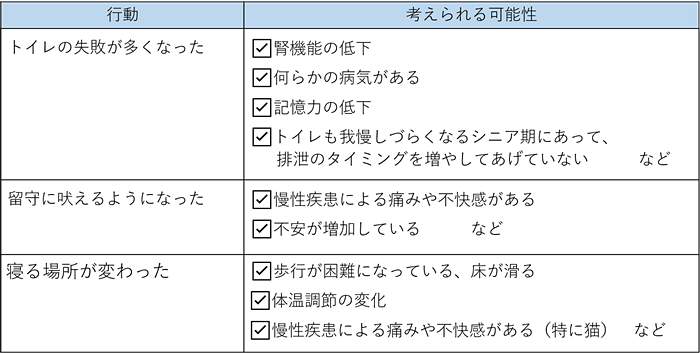

一方、行動の面ではどうでしょう?シニアらしい行動の中にも気をつけてあげたいことがあります。たとえば、以下のようなこと。

シニアペットでは、体調の変化がトイレの失敗など行動の問題につながることがあり、また、ストレス耐性や環境変化への順応性も低くなることは覚えておきたい点です。

したがって、シニア犬にとって何らかの初めてのものを取り入れる場合は、それまでの2倍以上の時間をかけ、段階的に慣らしていくのが望ましく、知らない人や子どもと会う時にも、無理に近づけさせるのではなく、犬のほうから寄って行くまで見守るくらいがいいそうです。

年のとり方は個体それぞれ

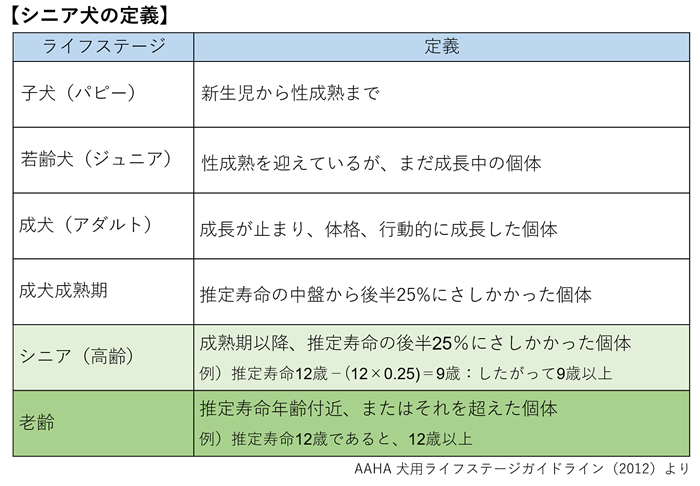

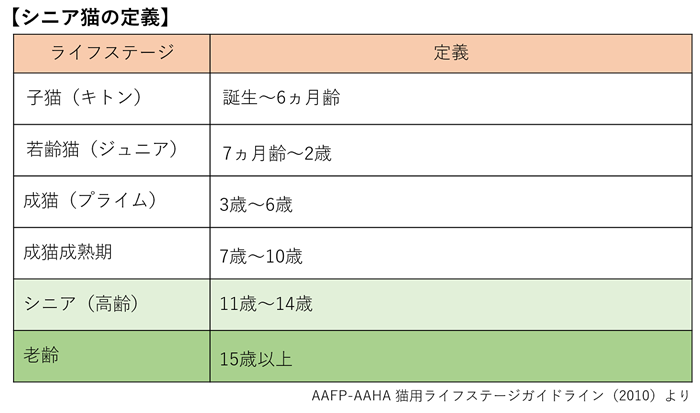

犬の場合、一般的に7歳以上(大型犬は6歳以上)がシニアと言われますが、どのくらいから高齢期にあたるのかという考え方はいろいろで、以下のような例もあります。

しかし、加齢の仕方は個体それぞれであることは言うまでもありません。個体ごとの体調・内臓器官・免疫の状態、精神状態などによって、健康度も寿命も左右されます。また、シニアペットでは病気の進み具合も早くなります。

だからこそ、何より愛犬愛猫の変化に気づける飼い主さんの観察眼が大事であること、そして、定期的な健康診断を含め、(特にシニアに力を入れた)動物病院と“チームワーク“を組むことによって、状況に合わせた健康管理がしやすくなることを尾形先生は強調します。

アンチエイジング、寝たきり予防に家庭でエクササイズを

次に、Team HOPEが制作した『ふれあいエクササイズ』のレクチャーです。これは、「マッサージ」「ストレッチ」「筋トレ」の3つに分かれています。やり方については、Team HOPEのホームページで動画が公開されているので、そちらをご覧ください。

指導してくださるのは、リハビリテーションに特化した動物病院『D&C Physical Therapy』の院長である長坂佳世先生です。

▶Team HOPE【ふれあいエクササイズ】紹介ページはこちら

http://teamhope-f.jp/exercise.html

このエクササイズは、動物リハビリテーションの考え方が基になっているので、特に、シニア犬には取り入れてあげたいですね。

シニア犬のワクチンはそのコの状況や地域性も考えて

このセミナーでは質問コーナーもありましたので、シニア犬のワクチンはどう考えたらいいのか私も聞いてみました。

「高齢であると抵抗力も落ちるので、基本的には接種することをお勧めしますが、病気の治療と同じようにワクチネーションも犬の状況を見ながらテーラーメイドで進めていくのがベストだと思います」(太田亟慈先生/犬山動物総合医療センター代表、Team HOPE代表)

「海外ではいろいろな団体がワクチンに関するプロトコルを出していますが、ワクチンは(土地柄による)感染率についても考えるべきなので、海外の考え方が日本にもそのまま通じるとは一概には言えず、その個体の状態と土地柄とをよく知っている獣医師の判断を仰ぐのが一番いいと思います」(尾形先生)

「今現在、ジステンパー、パルボ、肝炎の3つは抗体検査ができますので、健康診断の際に行う血液検査の延長で、その抗体があるかどうかを調べることができます。ただ、抗体がいつまであるかはわからないので、定期的な抗体検査は必要になります。高齢だからワクチンは必要ないということではなく、抗体が上がっていなければ打つべきでしょうし、動物病院の考え方や地域によっても違うので、その犬に合わせたワクチンを相談してみてください」(上條先生)

セミナーはこれで終了。やがてはくる高齢期、愛犬愛猫にはいつまでも健やかに過ごしてもらいたいですよね。そのために、今一度、彼らの健康について見直してみるのもいいのではないでしょうか。

※2019年のイベントは終了しました

Team HOPEでは、「ペット健康診断の日(10月13日)」に合わせ、2019年は全国8地区で市民公開講座を開催。10月は5ヶ所で講座があるので、お近くの方は足を運んでみては?

▶詳しくは、Team HOPEホームページをご覧ください。

関連サイト:Team HOPE